社企助翻新家居 給長者一個升級的家

【本報訊】年過六十,身體機能不免稍遜,而伴隨自己渡過幾十個寒暑的安樂窩日久失修,亦為居者產生諸多不便。對於不少長者而言,平日靠生果金生活,已是捉襟見肘,對翻新居所實在不敢奢求。五個 80 後年輕人奉環保之名,行扶老之義,成立「長屋設計」,實行讓長者家居大變身。

記者、攝影:梁海程 陳瑤

編輯:金維純 蘇凱怡

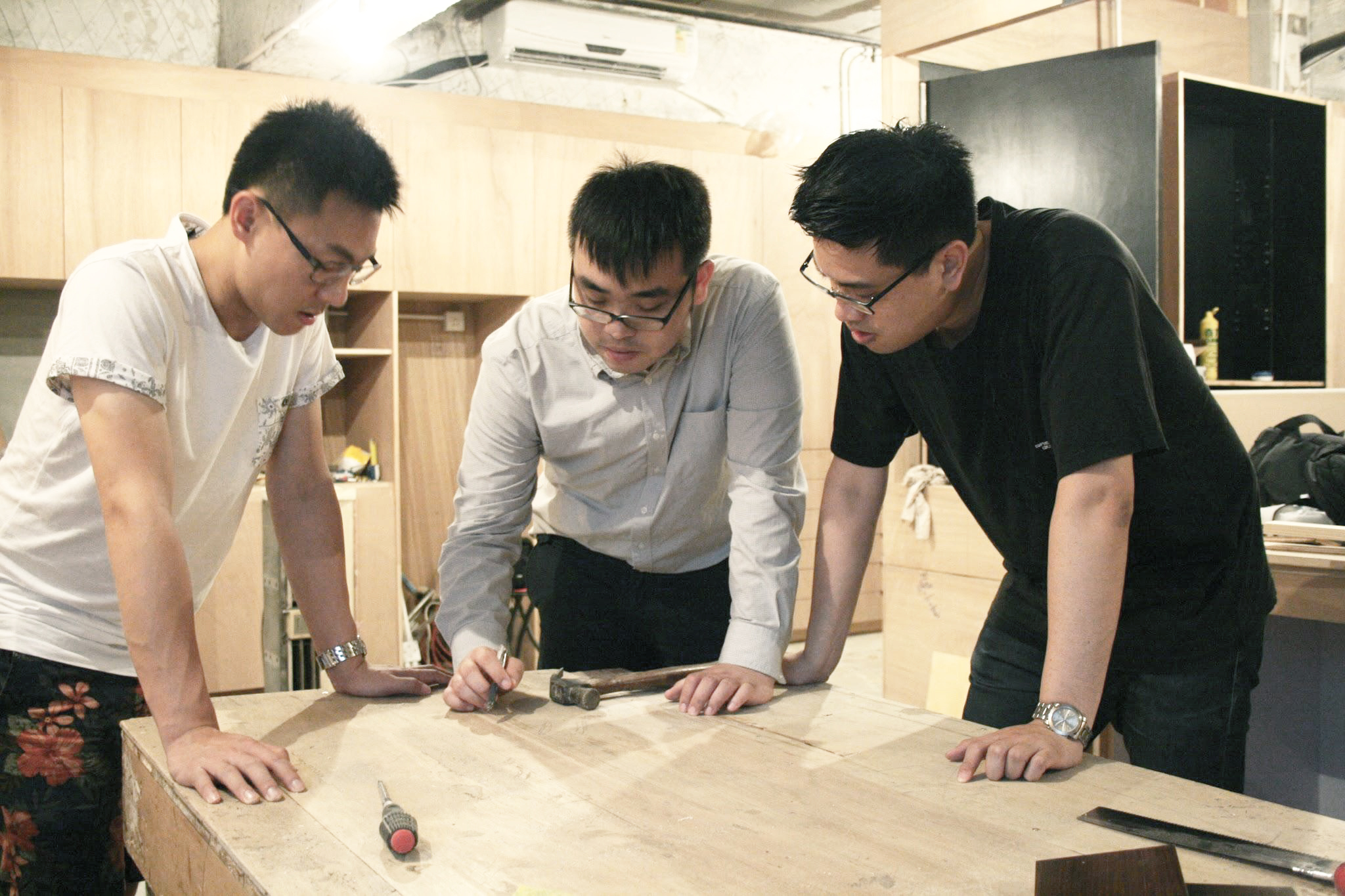

鄧子傑(Ray)、梁嘉峻(Tony)、雷煒程(Lawrence)、湯學勤(Ken)和巫永充(Mo)在今年四月創辦「長屋設計」,推出以「安全、宜居、運動、娛樂」作口號的社企計劃《長屋60+1》,為年滿六十歲並擁有自置物業的長者申請資助,透過建築公司的物料轉贈項目,提供廉價的安居裝修服務。計劃不但在今年香港綠色建築週的一個比賽中奪冠,更已有六位長者受惠並完成裝潢,在煥然一新的家中頤養天年。

翻新要以可行性為先

要進行翻新計劃,首先需要到長者家中作實地檢測、報價、溝通和協助他們申請資助,但上了年紀的老一輩在未必曉得廣東話,溝通頓成計劃的一大障礙。Tony 曾經遇到一位只操方言的長者,幸得其兒子在場翻譯,否則「雞同鴨講」,翻新難以成事。

此外,不少受惠長者對裝修一曉不通,想法天馬行空,堅持可行性極低的意見。負責營銷的 Ray 舉例解釋「常要求大碼床、多數量的儲物櫃」,但卻沒有考慮到會阻礙有限的通道出入。Lawrence 強調,翻新計劃要以可行性為優先,否則可能弄巧反拙,甚至令長者更容易受傷。雖然在工程開始前困難多而零碎,但五人均信心滿滿地指,完成翻新後受惠者總會覺得新居更安全舒適。事實上,在現時已完成的項目中,包括在浴室鋪設防滑地磚、安裝扶手、以至替有膝患的長者把浴缸換成企缸等等,均成功為受惠長者改善住居條件。

五位創辨人的專長各有不同,由室內設計、建築承辦,以至裝修、市場推廣等多個領域,各有所長同時各司其職。在這個項目以外,各人都需要兼顧正職工作,時間管理變成最大考驗,除了要完成自己的業務,亦要充分利用空餘時間服務長者,以贏得家人支持。Tony 堅定地說:「既然長屋已經開始就會堅持下去,沒有想過放棄。」

長者缺乏溝通對象

Ray 提到,在實地觀察時,不少公公婆婆都會與來者分享生活點滴和年輕時的往事。他認

為,此現象反映了長者在日常生活中缺乏傾訴對象,所以一遇到聆聽者便會說個不停。這些經歷讓五子反思,為人子女應投放時間關心父母,與他們溝通並了解其需要。

現時「長屋設計」正處於起步階段,需要投放很多時間和精力,因此他們希望計劃能盡快上軌道,以抽出更多時間陪伴家人。五人希望「長屋設計」能服務不同經濟類別的長者,短期內能處理 400 個個案,至 2017 年能增至 1600 個。

Ray 與 Lawrence 都認為,香港在針對長者的室內設計發展較不少國家落後,相比台灣、英國等地已有不少乎合長者室內設計的物料,而香港供應商所提供的選擇少而偏貴。他們希望「長屋設計」長遠能使更多老人設備引入到本地市場。

建築界小知識

在承辦工程項目時,為了防止物料不夠而影響工程,建築商往往會預留多 10% 的建築材料,包括地磚、洗手盤等。當工程完成後,用剩的建材往往未必能適用於其他住宅項目工程,承建商就需要花錢租地方儲存,甚或棄掉造成浪費。

特稿:退而不休 摺紙花瓶娛人娛己

告別勞碌半生的工作,年過半百的長者較多會留在家中頤養天年,學一門手藝,可幫助打發時間。陳伯以摺紙花瓶娛己娛人,即使年屆八十五歲的高齡,亦能天天面露微笑,歡度生活。

陳伯與摺紙花瓶的緣份始於十多年前,舉家到廣州旅遊時看見了數個簡單圖案的紙花瓶。「作品顏色鮮豔,第一眼見到已鍾情於這門手藝,所以帶了一個回港方便鑽研。」陳伯回港後致力研究摺法,更開始設計不同形狀的瓶身,如熱氣球型、凹凸形等,亦曾摺一個有「生日快樂」字樣的花瓶送給家人以表心意。

「年紀大,無精神再長時間摺了,希望下一代可以繼承下去。」陳伯感慨自己手指靈活性和眼界已不復當年,隨年月漸長身體容易疲累,難再專注在計算花紋位置和設計複雜圖案。他笑指平日夫妻二人互相幫忙,太太不但會準備材料以便陳伯製作,自己亦會摺出不同鳥類,如天鵝和鶴等。

陳伯希望令更多人認識這門手藝,即使年紀愈來愈大也不會放棄。他曾在土瓜灣的教會、老人中心、社區中心等開設摺花瓶班義教街坊,更捐贈大量紙花瓶到老人中心義賣作慈善用途。「我真心希望更多人學會摺花樽,所以不會收取任何利益」。有街坊表示,陳伯素來愛與人分享其作品,喜歡把各式各樣的紙花瓶贈送他人,將喜悅傳予眾鄰。